【州媒看东乡】东乡族擀毡技艺流芳华

在临夏大地的东乡县,有一种流传至今的技艺叫擀毡,是东乡族羊毛毡制作技艺,深受各族人民及牧区群众的喜爱。时至今日,擀毡依然备受喜爱,并非是东乡的羊毛奇特,而是缘于毡匠精湛的手艺。

擀毡在东乡族中十分盛行,源于东乡族群众擅长养羊,毛毡的使用又极为普遍。男人们几乎精于此道,不少东乡族毡匠还远赴肃北,甚至青海、新疆等地以擀毡为业。

那些沾染了毡匠艺人们情感的羊毛毡,以柔软、舒适、匀称、洁净、美观大方、经久耐用而驰誉西北各地。

过去,毛毡是东乡族家庭生活中不可或缺的物品,既是炕上必备的用品,也是当地姑娘出嫁时的陪嫁品之一,可见羊毛毡在生活里的重要性。

在东乡人民的生活中,毛毡制品如影随形,他们传承千年的擀毡技艺,是时光沉淀的瑰宝,承载着东乡族的历史记忆与文化基因,讲述着岁月静好中的故事。

2008年,东乡族擀毡技艺荣膺国家级非物质文化遗产第二批保护项目名录,写下浓墨重彩的一笔。

毛毡种类繁多,按羊毛种类、规格、颜色可细分,有白毡、花毡、红毡、瓦青毡(黑白羊毛混合制成)等,而春毛毡、沙毡(山羊毛制成)、秋毛毡和绵毡中,以秋毛毡和绵毡为佳。

定形

并不是所有的毛毡一样大,有大小规格,通常可分为四六毡(宽4尺、长6尺)、五七毡、单人毡及拜毡等。

勤劳聪明的东乡族擀毡匠人,除了制作毛毡,还用羊毛制成毡帽、毡鞋、毡鞍鞯(垫马鞍用)等。

选毛

毡匠擀毡,主要依靠3件工具,即所谓的“毡匠3件宝”——弹弓、竹帘、沙柳条。这3样貌似简单的工具,实则蕴藏了复杂的12道制毡工序。弹毛、擀毡、洗毡等等,其中弹、洗、揉边技术性很强,尤其是最后一道工序揉弄毡边最为讲究。因为参差不齐的毡边不能用剪刀裁齐,只能靠手工揉弄,没有丰富经验和高超手艺的人,是做不出笔直带棱毡边的。

喷洒清水

在“制形”工序中,毡匠艺人脚踏竹帘,动作娴熟,每一步的力度与节奏都拿捏得精准。喷洒的清水如同无形刻刀,随着踢踏滚动竹帘,将原本散乱的羊毛逐渐梳理整齐,成为规整的毡坯。这一过程融合了毡匠们的力量与韵律,凝聚着他们的心血与灵魂,俨然是匠人用双手编织出的生命史诗。

追溯东乡族擀毡技艺的起源,时光倒流到元代至元年间。那时,中亚“撒尔塔”人的商队伴着悠悠驼铃踏入东乡大地,他们带来了游牧文明的智慧结晶——擀毡技艺。几百年的时光流转,这门技艺与当地农耕文明深度融合,历经本土化演变,逐渐构建起独树一帜的工艺体系。

弹毛

传统擀毡工具是打开其古老技艺历史之门的钥匙。形似弯月的弹弓,蕴藏着精妙的力学原理,每一次的拉动,都能将羊毛弹至蓬松,为后续的制作奠定基础;而柔韧的红柳条搭配吸附性强的白土,可谓除羊毛油脂的黄金组合而将羊毛处理得干净整洁,那竹帘为毛毡成型提供了重要支撑。

从选毛开始,擀毡技艺便彰显出其独特之处。擀毡匠人凭借多年经验“察言观色”,细致甄别优质羊毛,只有品质上乘的羊毛,才能制作出高质量的毛毡。搓边工序中,匠人需以“刚柔并济”之法,将毛毡边角处理得恰到好处,每一道工序都环环相扣,凝聚着东乡族先辈们在漫长岁月中积累的生活智慧。

卷帘

在东乡县龙泉集市的传习所,八十多岁高龄的国家级传承人马社勒老人,他用一生守护并续写着东乡族擀毡技艺的传奇,他在讲述其手艺时记忆深刻。他娓娓道来16岁初次拿起弹弓的场景,那时他年轻,对擀毡技艺充满好奇与向往,如今虽高龄,但他对这门技艺的热爱从未丝毫减退,依旧保持热爱。

滚帘

几十年来,马社勒老人凭借精湛的技艺,引领150多名学徒走进毡艺天地,传承培养了一些擀毡技艺人才。他的双手布满岁月的沟壑,这些纹路是辛勤劳作的勋章,更是坚守技艺的见证。这双饱经沧桑的手,有着超乎常人的敏锐触感,能精准感知羊毛的蓬松度,在竹帘翻卷间,准确把握毡坯成型的火候……

制形

擀毡技艺手工作坊成为擀毡技艺传承、展示和发展的平台,他们在坚守传统制作工艺的基础上,大胆创新,让传统炕毡衍生出时尚毡包,将古老的技艺与现代时尚元素相结合,满足了不同消费者的需求;民族用品则融入现代美学元素,使其在保留文化内涵的同时,更具观赏性。

为了记录这门古老的技艺,让更多的人知晓,《东乡族擀毡技艺纪录片》用镜头细致记录每一个制作细节和工序,延续了东乡族的文化记忆。2019年,在《可爱的中国》栏目中,东乡族擀毡技艺向全国观众展示了其独特的魅力,进一步提升了这门技艺的知名度和影响力。

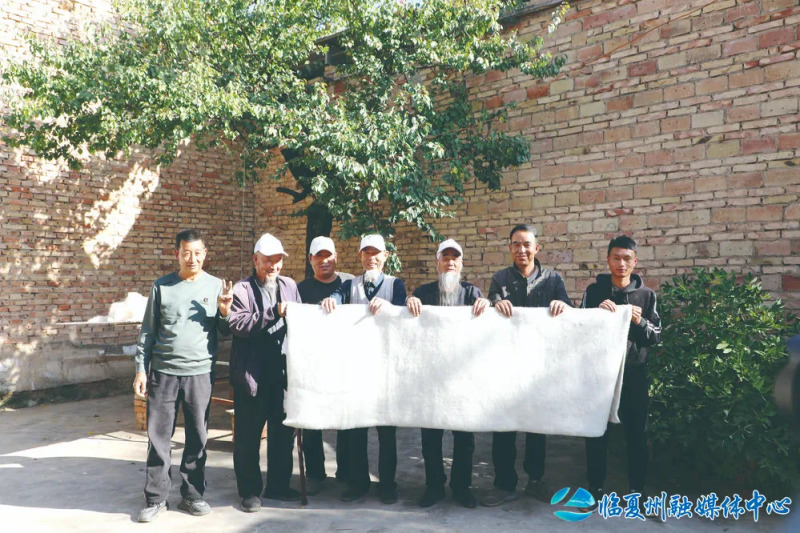

成品展示

东乡族擀毡技艺不仅是东乡族人民的文化瑰宝,更是中华民族传统文化的重要组成部分,在传统与现代的碰撞中,续写文明传承的篇章,成为连接东乡族过去与未来的坚固文化纽带。